70s–80s में दर्शक क्या चाहता था? यह सवाल सिर्फ़ सिनेमा का नहीं,

बल्कि उस दौर के सुकून, भरोसे और ज़िंदगी की थकान से राहत का बयान है।

यह लेख उसी सोच को समझने की एक ईमानदार कोशिश है।

📑 फ़हरिस्त

- भूमिका: जब सिनेमा राहत हुआ करता था

- 70s–80s का सामाजिक माहौल

- दर्शक की उम्मीदें और ज़रूरतें

- सिंगल स्क्रीन और सामूहिक अनुभव

📑 आगे इस लेख में

- कहानी बनाम स्टार का सवाल

- रीमेक और भरोसे का रिश्ता

- दक्षिण सिनेमा से जुड़ाव

- आज के दौर से तुलना

- FAQ — सवाल और जवाब

🎬 जब सिनेमा राहत हुआ करता था

आज के तेज़ रफ़्तार दौर में जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं,

तो एक सवाल बार-बार सामने आता है —

70s–80s में दर्शक क्या चाहता था?

यह सवाल किसी थ्योरी से नहीं,

बल्कि उस वक़्त की ज़िंदगी से पैदा हुआ था।

वो दौर ऐसा था जब सिनेमा

टीवी से बड़ा,

अख़बार से ज़्यादा असरदार

और रोज़मर्रा की परेशानियों से

कुछ घंटों की छुट्टी हुआ करता था।

दर्शक सिनेमा हॉल में

मनोरंजन से ज़्यादा

सुकून ढूंढने आता था।

उस समय दर्शक यह नहीं पूछता था

कि फ़िल्म कितनी अलग है,

बल्कि यह देखता था

कि फ़िल्म उसे कितना अपनापन देती है।

कहानी में वो अपने हालात देखना चाहता था,

और परदे पर वही सच

जो उसकी ज़िंदगी से जुड़ा हो।

🧠 70s–80s का सामाजिक माहौल

70s–80s का भारत

आर्थिक अस्थिरता,

बेरोज़गारी

और सामाजिक बेचैनी से गुज़र रहा था।

आम आदमी के लिए

ज़िंदगी आसान नहीं थी।

ऐसे में सिनेमा

एक खिड़की बन गया,

जहाँ से वह

अपने हालात से बाहर झांक सकता था।

दर्शक को न तो बहुत प्रयोग चाहिए था,

न ही ज़रूरत से ज़्यादा चमक।

उसे चाहिए था —

एक भरोसेमंद कहानी।

यही वजह थी कि

उस दौर में

70s–80s में दर्शक क्या चाहता था

का जवाब

किसी ट्रेंड में नहीं,

बल्कि इंसानी एहसास में छुपा था।

❤️ दर्शक की उम्मीदें और ज़रूरतें

दर्शक चाहता था कि

हीरो उसकी तरह हो,

या कम से कम

उसकी तकलीफ़ को समझता हो।

वो परदे पर

अकेले नहीं रहना चाहता था।

ग़ुस्सा,

मजबूरी,

इंसाफ़ की चाह —

ये सब भावनाएँ

उस दौर के सिनेमा की

रीढ़ बन गईं।

और यही वजह थी कि

कई फ़िल्में

आज भी याद की जाती हैं।

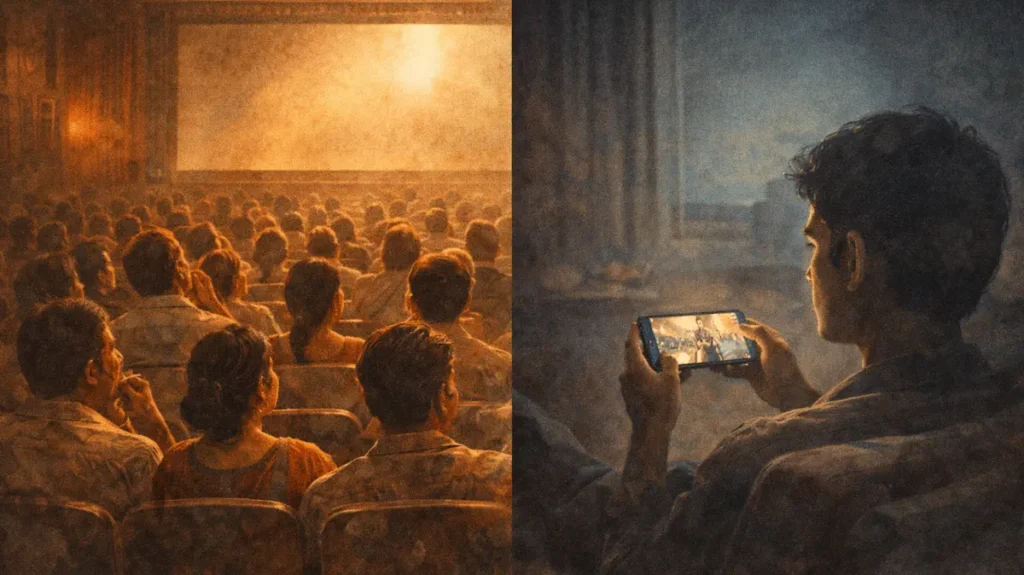

🎟️ सिंगल स्क्रीन और सामूहिक अनुभव

सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल

उस दौर की रूह थे।

यहाँ फ़िल्म अकेले नहीं देखी जाती थी,

यहाँ फ़िल्म जी जाती थी।

सीटियाँ,

तालियाँ,

और सन्नाटा —

सब मिलकर

एक सामूहिक अनुभव बनाते थे।

दर्शक अकेला नहीं होता था,

वो भीड़ का हिस्सा होता था।

🎭 कहानी बनाम स्टार: किस पर भरोसा था?

आज के दौर में स्टारडम

पहले बनता है,

कहानी बाद में आती है।

लेकिन 70s–80s में

मिज़ाज उल्टा था।

उस वक़्त दर्शक

नाम से ज़्यादा

किरदार पर भरोसा करता था।

अगर कहानी सच्ची लगती थी,

तो नया चेहरा भी कबूल था।

और अगर कहानी कमज़ोर हो,

तो बड़ा स्टार भी

काम नहीं आता था।

यही वजह थी कि

उस दौर में

फ़िल्म चलने का पैमाना

PR नहीं,

बल्कि जुड़ाव हुआ करता था।

दर्शक यह नहीं पूछता था

कि हीरो कौन है,

बल्कि यह देखता था

कि हीरो उसके दर्द को

कितनी ईमानदारी से जी रहा है।

इस संदर्भ में फिर वही सवाल लौटता है —

70s–80s में दर्शक क्या चाहता था?

वो चाहता था

अपनी कहानी,

अपनी तकलीफ़,

अपनी उम्मीद।

🔁 रीमेक और भरोसे का रिश्ता

आज जब रीमेक शब्द सुनते ही

नकल की बहस शुरू हो जाती है,

तो 70s–80s का दौर

हमें ठहर कर सोचने पर मजबूर करता है।

उस समय रीमेक

कमज़ोरी नहीं,

बल्कि समझदारी माना जाता था।

क्योंकि दर्शक

नएपन से ज़्यादा

भरोसे को अहमियत देता था।

अगर कहानी पहले से परखी हुई है,

और उसे

अपने समाज,

अपनी भाषा,

अपने मिज़ाज में ढाल दिया जाए —

तो दर्शक उसे

खुले दिल से अपनाता था।

यही वजह है कि

कई रीमेक फ़िल्में

उस दौर में

सिर्फ़ चली नहीं,

बल्कि यादगार बन गईं।

क्योंकि उनमें

कहानी वही थी,

लेकिन एहसास

पूरी तरह अपना।

🛡️ दर्शक की तलाश: सुकून और सुरक्षा

70s–80s में

ज़िंदगी अनिश्चित थी।

नौकरी,

महँगाई,

भविष्य —

सब सवालों के घेरे में था।

ऐसे माहौल में

दर्शक सिनेमा से

सरप्राइज़ नहीं,

सुरक्षा चाहता था।

वो जानना चाहता था कि

अंत में

इंसाफ़ होगा,

सच जीतेगा,

और तकलीफ़ का कोई मतलब निकलेगा।

यही वजह थी कि

कई फ़िल्में

एक तय ढांचे पर चलती थीं —

और दर्शक

उस ढांचे से

ख़ुश रहता था।

क्योंकि उसे

भरोसे की ज़रूरत थी,

न कि चौंकाने की।

🌍 दक्षिण सिनेमा से भावनात्मक जुड़ाव

70s–80s में

दक्षिण भारतीय सिनेमा

तेज़ी से उभर रहा था।

लेकिन उसका असर

सिर्फ़ तकनीक तक सीमित नहीं था।

दक्षिण की फ़िल्में

ज़मीन से जुड़ी थीं।

उनके किरदार

ज़्यादा बोलते नहीं थे,

लेकिन उनका असर

गहरा होता था।

यही वजह थी कि

जब उत्तर और दक्षिण के बीच

कहानियाँ चलीं,

तो दर्शक ने

उन्हें विरोध नहीं,

अपनापन समझा।

क्योंकि अंत में

दर्शक यह नहीं देखता था

कि कहानी कहाँ से आई,

वो यह महसूस करता था

कि कहानी उसकी है या नहीं।

⏳ आज का दौर बनाम 70s–80s: क्या बदला?

आज का दर्शक

तेज़ है,

सूचित है,

और विकल्पों से घिरा हुआ है।

मोबाइल स्क्रीन से लेकर

OTT प्लेटफ़ॉर्म तक,

मनोरंजन अब

हर पल उपलब्ध है।

लेकिन 70s–80s में

दर्शक के पास

इतने विकल्प नहीं थे।

उसके लिए

सिनेमा एक आयोजन था,

एक तय दिन,

एक तय वक़्त,

और एक सामूहिक इंतज़ार।

यही वजह है कि

उस दौर का दर्शक

फ़िल्म से रिश्ता बनाता था।

आज की तरह

“skip” करने का विकल्प नहीं था,

इसलिए हर दृश्य

दिल से देखा जाता था।

💔 भावना बनाम तमाशा

आज के सिनेमा में

तमाशा ज़्यादा है,

भावना कम।

तकनीक ने

परदे को भव्य बना दिया है,

लेकिन दिल से जुड़ाव

अक्सर पीछे छूट जाता है।

70s–80s में

भावना ही तमाशा थी।

एक नज़र,

एक संवाद,

या एक ख़ामोशी

पूरे सीन को

यादगार बना देती थी।

दर्शक

बड़े सेट नहीं,

बड़ी सच्चाई चाहता था।

और यही वजह थी कि

कम साधनों में बनी फ़िल्में भी

लंबे वक़्त तक

दिलों में ज़िंदा रहीं।

🌙 क्यों आज भी वो दौर याद आता है?

जब आज का दर्शक

पुरानी फ़िल्में देखता है,

तो उसे

सिर्फ़ नॉस्टैल्जिया नहीं,

बल्कि एक सुकून मिलता है।

वो सुकून

इसलिए नहीं कि

फ़िल्में perfect थीं,

बल्कि इसलिए कि

वो ईमानदार थीं।

उनमें दिखावा कम,

और अपनापन ज़्यादा था।

यही वजह है कि

आज भी यह सवाल ज़िंदा है —

70s–80s में दर्शक क्या चाहता था?

क्योंकि उस सवाल में

हम अपने खोए हुए सिनेमा को

फिर से तलाशते हैं।

📌 आज के सिनेमा के लिए सबक

70s–80s का सिनेमा

हमें यह सिखाता है कि

दर्शक को

कम आँकना

सबसे बड़ी भूल है।

दर्शक हमेशा

सच्चाई पहचानता है।

वो भले ही

नए ट्रेंड्स अपनाए,

लेकिन दिल से जुड़ाव

आज भी उतना ही चाहता है

जितना कल चाहता था।

अगर आज का सिनेमा

उस दौर की

ईमानदारी

और आज की

तकनीक को जोड़ ले,

तो शायद

वो खोया हुआ रिश्ता

फिर से बन सके।

📑 फ़हरिस्त (पूरा लेख)

- भूमिका: जब सिनेमा राहत हुआ करता था

- 70s–80s का सामाजिक माहौल

- दर्शक की उम्मीदें और ज़रूरतें

- सिंगल स्क्रीन और सामूहिक अनुभव

- कहानी बनाम स्टार: किस पर भरोसा था?

- रीमेक और भरोसे का रिश्ता

- दर्शक की तलाश: सुकून और सुरक्षा

- दक्षिण सिनेमा से भावनात्मक जुड़ाव

- आज का दौर बनाम 70s–80s

- भावना बनाम तमाशा

- क्यों आज भी वो दौर याद आता है?

- आज के सिनेमा के लिए सबक

- FAQ — अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

- आख़िरी बात

❓ FAQ — अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

70s–80s में दर्शक क्या चाहता था?

उस दौर का दर्शक

सिनेमा से सुकून चाहता था।

वो परदे पर

अपनी ज़िंदगी की

परछाईं देखना चाहता था,

ना कि सिर्फ़ तमाशा।

क्या उस दौर में रीमेक ज़्यादा इसलिए चलते थे?

हाँ।

क्योंकि रीमेक

दर्शकों के लिए

भरोसे का रास्ता थे।

कहानी जानी-पहचानी होती थी,

बस उसे अपने मिज़ाज में ढाल दिया जाता था।

क्या 70s–80s का दर्शक आज से अलग था?

दर्शक इंसान वही था,

लेकिन हालात अलग थे।

उस दौर में

फ़िल्म देखने जाना

एक सामूहिक अनुभव था,

जो आज कम होता जा रहा है।

आज का सिनेमा उस दौर से क्या सीख सकता है?

ईमानदारी।

भावनात्मक जुड़ाव।

और दर्शक को

हल्के में न लेने की समझ।

🕊️ आख़िरी बात

70s–80s का सिनेमा

तकनीक से नहीं,

नियत से बड़ा हुआ था।

उस दौर में

दर्शक कोई ट्रेंड नहीं,

एक रिश्ता था।

जब हम पूछते हैं —

70s–80s में दर्शक क्या चाहता था?

तो असल में

हम आज के सिनेमा से

वही सवाल पूछ रहे होते हैं।

शायद जवाब

बहुत मुश्किल नहीं —

दर्शक आज भी

वही चाहता है

जो तब चाहता था:

ईमानदारी,

अपनापन

और दिल से कही गई कहानी।